- LA NARANJA MECÁNICA

Yo sólo ataco algo cuando no voy a encontrar aliados, cuando estoy solo

(Ecce Homo. Friedrich Nietzsche)

Compleja la disputa entre el escritor inglés Anthony Burgess, por una parte, y su editor norteamericano y el cineasta Stanley Kubrick, por la otra. El asunto es el siguiente: la novela “La Naranja Mecánica” del británico, se componía de 21 capítulos. Dicha disposición no era azarosa, sino de suma importancia para el autor, pues la numerología era elemento gravitante en el constructo de sus novelas. En este caso, el relato estaba dividido en tres partes compuestas a su vez de siete capítulos cada una. Además de esa simetría, estaba la simbología del número 21 como la edad de la madurez. En el mundo occidental de los sesenta, 21 era la edad para que una persona votara o pudiera casarse sin consentimiento paterno, por citar sólo dos ejemplos. En el capítulo 21, el narrador Álex se aburre de sus andanzas juveniles, se siente viejo (tenía 18) y opta por una vida quitada de bulla frente al televisor. Sin embargo, este cambio resultaba para el editor norteamericano una especie de traición por parte del perverso personaje drugo, málchico, violador, ladrón y asesino, razón por la cual exhibió un contrato al pobre Burgess diciéndole: esto llega hasta el 20. Lo tomas o no. En el capítulo 20 Álex aún era un hedonista que buscaba estar jorochó. El escritor inglés, pobre como una rata, vio los billetes y firmó entre lágrimas su pacto con el diablo. Esa fue la edición norteamericana del libro y la que por décadas se tradujo al español. La versión recortada fue la que Kubrick utilizó casi diez años más tarde de su publicación para realizar la homónima película, no obstante que el film se rodó íntegramente (como casi todas las películas de Stanley) en Inglaterra, país en donde por cierto circulaba la versión completa del texto original, es decir, la de 21 capítulos. Pero el cineasta no pescó. Se quedó con los 20.

En efecto, al final del capítulo 20, así como también en la peli, Álex dice “Sí, yo ya estaba curado”, refiriéndose a que había vuelto a ser el ultra violento del inicio de la acción y no aquel engendro que había producido el método Ludovico que se le había practicado por malignos facultativos, el cual le robó al ex málchico la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, y le hacía experimentar náuseas al momento de desear el mal. La cinta fue un éxito y hasta hoy es una de las obras más citadas al momento de hablar de las distopías (qué van a saber ustedes lo que es una distopía).

Burgess, hecho ya un burgués, tuvo la oportunidad de vengarse o más bien de aclarar el punto. Escribió un prólogo para la vigésimo séptima edición de la obra. Partía diciendo que considera a “La Naranja Mecánica” como uno de sus peores escritos, al que la circunstancia de que se hubiese hecho de él una película con tanta masificación, lo obligaba permanentemente a tener que hacerse cargo de abundantes consultas acerca de los tópicos de Álex, los drugos, el nadsat (idioma inglés rusificado), la metodología Ludovico, entre otros, propaladas por el agotador interés de académicos, lectores legos, periodistas, magos y acupunturistas. Además, le tenía mala a los gringos (quizá debido a que cuatro soldados norteamericanos, durante la segunda guerra, violaron a su mujer, lo que inspiró uno de los capítulos de la novela comentada, ése donde los drugos sodomizan a la esposa de un escritor). El asunto es que en dicho prólogo defiende su libro de 21 acápites y piensa que la inclusión de ese segmento despreciado por los gringos, que habla de la voluntaria renuncia de Álex, apunta a que todo ser humano no es humano, sino cuando ejerce su libertad ante la disyuntiva moral del bien y del mal, más allá de que opte por una u otra alternativa. También esboza su teoría de que la violencia sin sentido es una prerrogativa de la juventud y que llega un momento en que su ejercicio resulta aburrido. Dice, por último, para webear a los norteamericanos comepinga, que su relato es kennediano -en el sentido de la superación moral-, y no nixoniano -es decir, sin un hilo de optimismo-, haciendo cita del estilo opuesto del carácter de los dos expresidentes estadounidenses. En suma, Álex en esta parte final retorna al redil por elección y no por imposición.

Uno podría dividir al mundo entre quienes llegan hasta el capítulo 20 de la novela (los que creen que si un weón es malo continuará como tal, que no hay vuelta) y los que llegan hasta el capítulo 21 (los que creen en la redención del ser humano, en el libre albedrío y en que un mal andar es posible en algún minuto enmendarlo y cambiarlo por un buen andar). Dime hasta qué capitulo llegas, y yo te diré en qué clase de espantapájaros te has convertido.

GONZALO MUNIZAGA

El buen drugo, Álex de Largue, amarrado a su silla

Recibiendo lecciones de Dios que el mismo Dios ha olvidado

(Para no terminar como Nietzsche. Gonzalo Munizaga)

Gonzalo Munizaga era poeta, como he aspirado a serlo yo. Estudió derecho, como yo. Hizo un acto suicida, como muchos. El año 1992, Gonzalo murió por “Asfixia. Ahorcamiento”, como reza su certificado de defunción. Yo he muerto muchas veces, pero resucito siempre gracias a mi instinto ludópata.

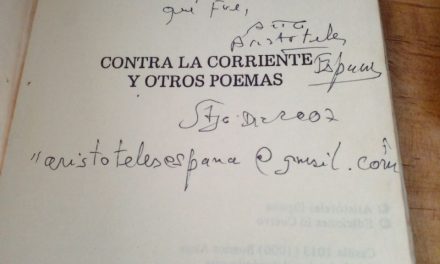

Nunca lo conocí. Su poesía llegó a mí de manera casual en un carrete en casa de Rodrigo Sanhueza, otro poeta, amigo, el cual compraba libros caros (Lihn, Lira, Martínez). Un día me mostró los poemas de Gonzalo. Me atrajo el título del ejemplar (“Para no terminar como Nietzsche”), pues a mí me atraía y me atrae la figura de este pianista alemán. Además de sus ideas, me simpatizaba la vida atormentada del pensador teutón (nunca he dejado de imaginar esa terrible y pasional escena en donde Franz Overbeck viaja a Turín, preocupado por la salud del amigo filósofo y lo encuentra fascinado, enajenado, libre, cantando junto a un piano versos sin sentido aparente y percutiendo en el teclado acordes imposibles). Munizaga escribió en el libro un poema que se llamaba justamente “Para no terminar como Nietzsche”, en el que alaba la crudeza del bigotón en su mirada más pesimista, pero no obstante esa empatía pide no terminar como él (“¿para qué? para qué”) y proyecta una cierta esperanza. Dice: “La cosa es terminar como Goethe: pidiendo más luz, aunque no exista”.

Además, en el libro hay una saga de versos dedicados a Álex de Largue, el protagonista de La Naranja Mecánica. Me pregunto: ¿al momento de escribir estos versos, Gonzalo tuvo a la vista la versión de los 20 o la de los 21 capítulos de la novela? No es un tema menor, pues es necesario preguntarse si, en caso de haber sido este trágico bardo testigo de la voltereta del ultraviolento pendejo, hubiese descrito de forma tan excelsa su figura y su legado. Pero no seamos inocentes. Pareciera por el contenido de los versos que el malogrado vate no leyó ni una ni la otra versión de la Naranja, sino que –como muchos de esa generación- tan solo disfrutó la película en el Cine Arte Normandie y escuchó en la radio Galaxia la canción “Ultraviolento” de Los Violadores, que recogía parte del nadsat con que Kubrick, siguiendo a Burgess, armó el libreto.

La dedicatoria del libro de Gonzalo Munizaga reza: “A mi siquiatra, que un día me dijo: suspende tus estudios de derecho y por un año haz lo que tú quieras”. Chalito quería suicidarse y en eso “aprovechó” su año sabático, el de 1992: ahorcándose un 25 de noviembre a las 21:50 horas con el cordón de una plancha en la casa de veraneo de la familia.

Veía y veo su foto en la contratapa del libro. Su media sonrisa. Su juventud a caudales. Era galancete y al parecer de familia con plata. Lo digo por mis prejuicios de clase: todos los de pelo claro me parecen de plata, aunque después la realidad me indique lo contrario y recule. Lo transformé en un David Soñador frente a un Sistema Goliat en aquellos años nortinos en que para mí todo se reducía a un mundo dividido entre buenos y malos. En esa dinámica, escribí una obra de teatro para un grupo de La Serena, en la que Gonzalo Munizaga se enfrentaba a los poderes que subyugan a las personas en la sociedad capitalista (la religión, la educación y la política) y, cual demiurgo, se deslizaba en un onírico viaje para reunirse con otros poetas suicidas, a saber, Rodrigo Lira, Alfonso Alcalde y Pablo de Rokha.

Siempre encontré grupiento a mi querido amigo Rodrigo Sanhueza. Y entre muchas otras cosas, lo apreciaba por eso. Cuando me dijo en el ’92 que el autor de “Para no terminar como Nietzsche” se había suicidado, lo dudé. Me prestó el libro (que, a falta de una oportunidad, nunca le he devuelto) y me pasé más de 18 años en la incertidumbre de ese autoexterminio. Hace dos semanas pedí el Certificado de Defunción de Gonzalo Munizaga, esperando que el sistema no lo registrara como fallecido. Así, podría conocerlo personalmente. Hablarle de sus versos. Regalarle mis libros. Contarle que fue personaje de una obra de teatro. Copetearnos. Invitarlo a la papapodrida. Pero qué diablos: el certificado de defunción existía. Gonzalo, de intensos 22 años, mandó una noche todo a la mierda.