Querido amigo:

Gracias por tu respuesta. Y sí, hoy fui a la cita. Cuando por fin di con la dirección descubrí el edificio con su enorme mástil de bronce, observé la bandera mojada por la lluvia y traté de leer el nombre en el muro de mármol: “Fidelity Insurance”, impronunciable para mí, hasta que dos guardias se acercaron a pedirme el carnet. Les expliqué que tú me citaste. Después de algunas llamadas me hicieron pasar y me dijeron que esperara. Sentí la tibieza de la calefacción, ha hecho un frío de mierda, estaba incómodo con mi terno mojado. No quise sentarme pensando en mi huella húmeda en la silla de cuero y la recepcionista mirando por el rabillo del ojo, temerosa. Después de unos minutos escuché la orden para que subiera.

Tu oficina está en el piso treinta. Me paré delante del ascensor, tú sabes o no sé si sabes, hace tiempo sufro de claustrofobia; tampoco podía subir a pie, aunque me lo propusiera. Quizás en otros tiempos habría sido un desafío. Justo en ese momento, un recuerdo golpeó mi memoria como una patada de milico y me devolví para escribirte este mail.

¿Te acuerdas cuándo nos llevaban a la casa de Mozart? Así le pusimos a ese espacio que nunca conocimos o que conocimos a pedazos, con la venda sobre los ojos. Hoy descubrí este sitio de internet, https://www.youtube.com/watch?v=RKJur8wpfYM es azul, se parece a los destellos por los golpes en la cabeza. Pulsé y ahí estaba esa música al alcance de nuestra memoria. Entré al lugar. Mi corazón y seguramente el tuyo, también bombeará el terror de esos días. El volumen del Dies Irae era como un muro estridente para silenciar el pánico, mientras los coros se confundían con fulgores, convulsiones, vómitos.

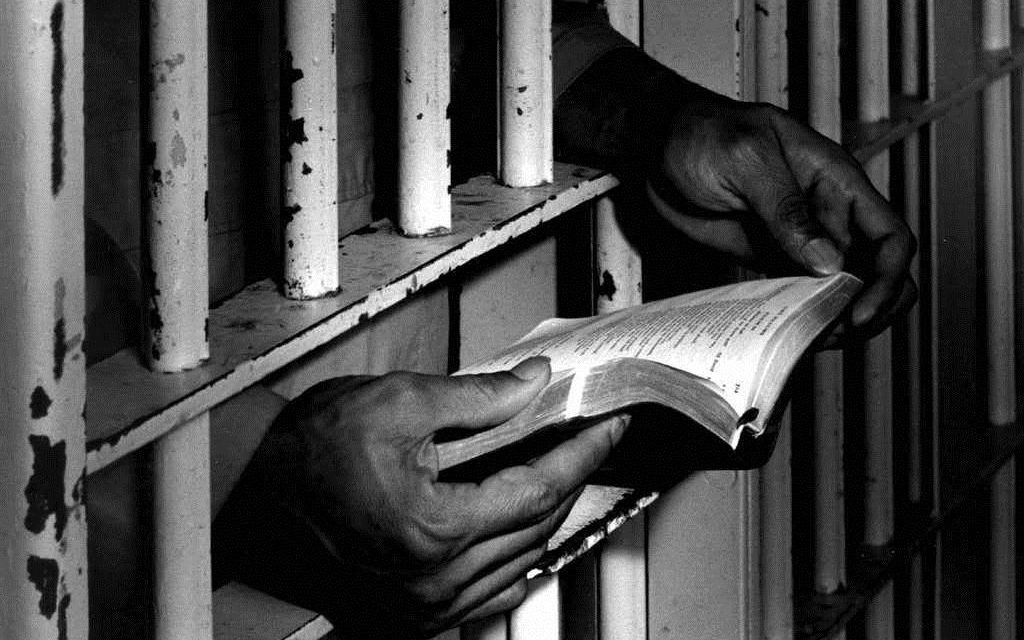

¿Te acuerdas de nuestro territorio? Era la forma grandilocuente de llamar a la celda donde nos arrinconábamos para evitar nuestra propia mierda. Fijábamos la esperanza en un filo de luz que se colaba por una rendija, era el sol de nuestro país y lo tocábamos, traspasándolo con los dedos. Jugábamos debajo de él con la boca abierta. Todos los días nos abrazábamos dando gracias por estar vivos. Nunca lo dijimos, pero también nos despedíamos.

La rutina diaria empezaba tallando el tiempo con la punta de un pinche en la pared. El pinche lo encontraste tú en un huequito. Una especie de herencia de una mujer…o tal vez niña, para decir “estuve aquí”. Y se convirtió en la herramienta para marcar los días. Cada semana era un escuadrón de siete rayas ordenadas, como en la parada militar. Alguna vez te conté cuando era chico me gustaban esas tardes de septiembre. Si hubiese puesto esos doce años, unos sobre otros, no habría mucha diferencia. Siempre esperaba a los timbaleros que cruzaban a todo galope en un desorden polvoriento, en medio de los uniformes. Nuestras marcas de existencia en la pared no eran tan idénticas; unas más altas, otras más bajas oscilantes como la esperanza.

Al pinche de Amalia le pusimos rostro, la imaginamos, le inventamos una historia. Era una adolescente con jumper azul y camisa blanca, tenía el pelo largo, brillante y rojizo, sostenido por el pinche al lado de su frente, cuando la raparon lo guardó haciendo un huequito en la pared con sus uñas, tal vez, con la esperanza de usarlo de nuevo. Era una joven linda, decidida y rebelde a la que nunca pudieron doblegar y que a pesar de los pesares todavía andaba por la vida, eso queríamos creer. En cierta medida nos enamoramos de ella y nos daba vida. Pensábamos qué estará haciendo, a dónde habrá huido o cómo la encontraríamos. Una vez creí verla en la calle.

Todas las tardes hacíamos ejercicios. Girar en pocos metros cuadrados y después saltar si era posible. A veces, alguno de los dos no podía.

Una de tantas noches, se abrió la puerta y te sacaron. Luego de horas, donde a pesar de la música escuchaba tus aullidos, de pronto abrieron la puerta y entró la luz como un relámpago acompañada de órdenes bestiales, mientras te lanzaban a la baldosa como un saco de huesos rotos. Todo estaba tan oscuro. No podía verte. Incluso dudé si serías tú. A tientas palpé tu cuerpo grande, húmedo y desnudo. Toqué tus manos amarradas con alambres. Sentí apenas tu voz. Arranqué una de mis mangas de la camisa para limpiar, era un decir, una especie de consuelo. Tanteando, te puse entre mis piernas. Me dormí hasta que apareció el rayo de luz. Fue la única vez que quise la oscuridad. Tu cuerpo deshecho se resistía a la muerte. Supe que aún querías vivir, nunca me lo expliqué, porque yo hubiese preferido la muerte.

Amigo, gracias por tu ofrecimiento, pero nunca fui bueno para vender nada. Ya estoy tan viejo y todo es lento, como contemplar el día y la noche en un reloj. Un laberinto donde estoy perdido. Así, esta despedida será la mejor salida para conservar el último vestigio de dignidad.

Pablo